Das Wohnungsinserat. Oder: wie ich mal mein 7-Quadratmeter-Hofzimmer zu vermieten versuchte

Das Wohnungsinserat

Oder: wie ich mal mein 7-Quadratmeter-Hofzimmer zu vermieten versuchte

Für einige Jahre bewohnte ich eine etwas marode 2-Zimmer-Wohnung in der Steinstraße. Die über einem feuchten Keller angelegte Hochparterre-Wohnung besaß keinen Flur. Man war nach dem Öffnen der Wohnungstür sofort in der bodenbefliesten Küche, aus der nachträglich ein fensterloses Badezimmer herausgetrennt wurde. Das kleinere Zimmer maß nur rund sieben Quadratmeter, sein Fenster ging zur Hof- und Wetterseite raus.

Bisher hatte ich mich als Mitbewohner und Untermieter durchgeschlagen. Hier war ich nun Herr meiner eigenen Hütte und somit ein Hauptmieter, der sich um einen Hausgenossen kümmern musste. Mein erster Mitbewohner dort war ein angehender Anwalt um die Vierzig. Es war bereits meine vierte Bude in dieser Stadt in die ich ehedem mal zog, um mich der Form halber für was Geisteswissenschaftliches zu immatrikulieren und ich wähnte meine kaputtesten Jahre eigentlich eher hinter mir. Trotzdem war ich immer noch voll dabei: im easy living-Modus des hart am Existenzminimum herumkräpelnden Scheinstudenten und Nachtschwärmers mit schwerem Gemüt.

Ich war zwar ein paar Jahre jünger als mein zukünftiger Ex-Mitbewohner, verbrachte aber – während andere meines Abschlussjahrgangs bereits Eigenheim und ersten Ehekollaps zu verzeichnen hatten – meine Tage in Bett oder Bademantel, hievte mich des Geldes wegen nur so oft wie nötig zu irgendwelchen Studentenjobs und hatte schon länger keinen Hörsaal mehr von innen gesehen. Nachts war ich in den einschlägigen Orten des alternativen Lebens oder schrieb und musizierte in meinem Zimmer – wovon ich fast alles verwarf oder für viele Jahre in ungeöffnete Schubladen verbannte. Mein Zimmer war ein entrückter Ort des pulsierenden Stillstands. Mit den ersten Auswüchsen von Altersgleichgültigkeit und einem juvenilen Restexistentialismus ging es in diesen Jahren damals tiefer in ein prosperierendes, soßiges Triefen – das ich insgeheim, bei allem Trübsaal und den depressiven Verstimmungen, schon damals nicht als verlorene, sondern letztlich auch nährende Zeit deutete. Die dottergelb glimmenden Laternen in der Steinstraße schienen das, wie gütige Riesen, abzunicken und zu bejahen. Auch war mir damals schon – als für die Schublade schreibender Romancier – sehr klar, dass die Phrase der dottergelben Laternen, so kräftig sie als Bild auch sei, ziemlich abgeschmackt ist und strich sie aus meiner ungelesenen Sprache als Autor – nicht ganz sicher, ob ich mich damit vielleicht von einer mir wesenseigenen Romantik abgeschnitten hatte. An ein, zwei Stellen schrieb ich in meiner Prosa stattdessen von pissgelben Laternen.

Während ich also ein künstlerisches Leben unter dem Radar führte, schien es im Leben meines zukünftigen Ex-Mitbewohners ähnlich ziellos zugegangen zu sein. Dass er irgendwie auch nichts so richtig gebacken bekam und als verpeilter Fourtysomething noch so am Fertigwerden seines Jura-Studiums rumdoktorte, erschien mir natürlich sehr sympathisch, menschlich und aller Ehren wert.

Greifswald, Mitte 2000er

Mein Mitbewohner wurde auf dem Kopf schon etwas schütter und nur das Photo mit den erdbeerroten Haaren in seiner Fahrerlaubnis zeugte von einer Art Fun-Punk-Vergangenheit. Seine eigentliche Wohnung hatte mein Erdbeerjurist noch in Berlin. Er brauchte eine Teilzeitbleibe für seine hehres Vorhaben im finalen Studium der Juristerei. Für mich war das super: einer, der kaum da ist und der dieses verschnittene 7-Quadratmeter-Zimmer mit dem tristen Fenster zum Hof nehmen würde. Ohne es vorher in Augenschein genommen zu haben, mietete er das Zimmer allein auf Grundlage einer knappen Annonce, die ich online in ein Studentenforum stellte. Seine Anreise war unspektakulär, er brachte nur eine Matratze, eine Lampe, ein geerbtes Silbermesser und eine Obstkiste als Nachttisch. Den Rest würde er nach und nach irgendwie rüberhohlen. Mein neuer Zimmernachbar, der hier zum Wintersemester bei mir Quartier bezog, war offenbar genauso ein Asket wie ich.

Ein paar Monate dieses frühen Herbstes wohnten wir so erfolgreich aneinander vorbei. Ich schrieb und musizierte mich immer tiefer in ein zerfranstes System aus Zweifeln und Zerwürfnissen hinein und was meinen Mitbewohner so genau umtrieb wusste ich nicht. Unsere Lebensrealitäten trafen selten aufeinander. Ich hielt mich tagsüber, von der Nacht oder im Allgemeinen von Allem und dem Alltag müde, meist in meiner halb verdunkelten, nur von verschiedenen indirekten Lichtquellen urig beleuchteten Klause auf und er – mit seinem Jura-Plan – war tagsüber in Kolloquien und Bibliotheken.

Zimmer in Greifswald, Mitte 2000er

Am Abend ging mein Mitbewohner oft mit seinen Jurafreunden in die Cocktailbars der Stadt oder sie trafen sich zum Kochen in ihren schicken Buden. In die spärlich eingerichtete Sperrmüll-Küche unserer Zweck-WG konnte man ja keine Gäste einladen. Eine auf Holzböcke gewuchtete Arbeitsplatte, an die mit Reißzwecken, wie an ein Puppentheater, ein Vorhang angebracht war, verbarg Müll und Pfand nur unzureichend. Nur meine Espressokanne deutete ein Leben als Connaisseur und Ästhet an.

Das Kochen war die Leidenschaft meines Teilzeit-Mitbewohners. Der Bohei den er darum machte, ließ ihn in meinen Augen ebenso erwachsen, als auch – in der Exaltiertheit, mit der er es jeden wissen ließ – seltsam jugendlich-naseweis erscheinen. Ich selbst kochte zwar, allein weil ich mich vegetarisch ernährte, auch nicht selten, beließ es aber meist bei einer Mahlzeit am Tag und verstand es ohnehin eher als Maßnahme zur Energieerhaltung. Meine Texte für die Schublade schrieben sich schließlich nicht von selbst.

Mein Kochjurist fuhr andere Geschütze auf. Oft wenn ich von irgendwelchen nächtlichen Ausgeh-Eskapadaden zurück in unsere Flurküche trat, standen Brataromen, Töpfe und Pfannen im Raum – wie Zeugnisse seiner sonderbaren Riten. Wenn ich am frühen Abend wieder aufwachte, war mein Mitbewohner längst wieder bei den Cocktails oder für das lange Wochenende in Berlin. Sein heiliges Schneidemesser lag wie die Drohung eines bürgerlichen Lebens auf dem Brotbrett.

Mit seinen Cocktailfreunden, die alle so verschnitten freundlich und vital wie die Wahlplakatsgesichter der Jungliberalen aussahen, entdeckte mein Messermitbewohner zunehmend neue Qualitäten und Ideen, wie man jenseits seiner klammen Obstkistenkemenate sonst noch so leben könnte. Es war nur folgerichtig, dass er irgendwann zwischen Tür und Angel anmerkte, er würde zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausziehen. Ausserdem kröche in seinem Zimmer Schimmel unterm Fenster hoch, da müsse mal was gemacht werden. Mein bürokratisches und mietrechtliches Geschick waren heute wie damals quasi nicht existent (ich weiss gar nicht, ob es überhaupt einen Untermietvertrag zwischen uns gab) und so trug ich die Mietkosten für beide Zimmer einige Wochen allein. Meine Ernährung wurde noch spartanischer. Meine Mietschulden häuften sich. Mein gutmütiger Vermieter wusste mich nicht so richtig zu händeln und griff erst verhältnismäßig spät zu manifesten Drohszenarieren wie gelben Briefen, Inkasso und Zwangsvollstreckung. Von Mietminderung wegen Schimmel wusste ich nichts und flammte die Sporen, die sich nun auch in der Küche hinter einem Schrank breit zu machen begannen, mit Haarspray und Feuerzeug so gut es ging weg. Das Klopapier klaute ich – im großgastronomisch üblichen Wagenradformat – an öffentlichen Orten in der Stadt oder in den Toiletten der Institute. Das war meiner Meinung nach in der Semestergebühr sowieso mit drin.

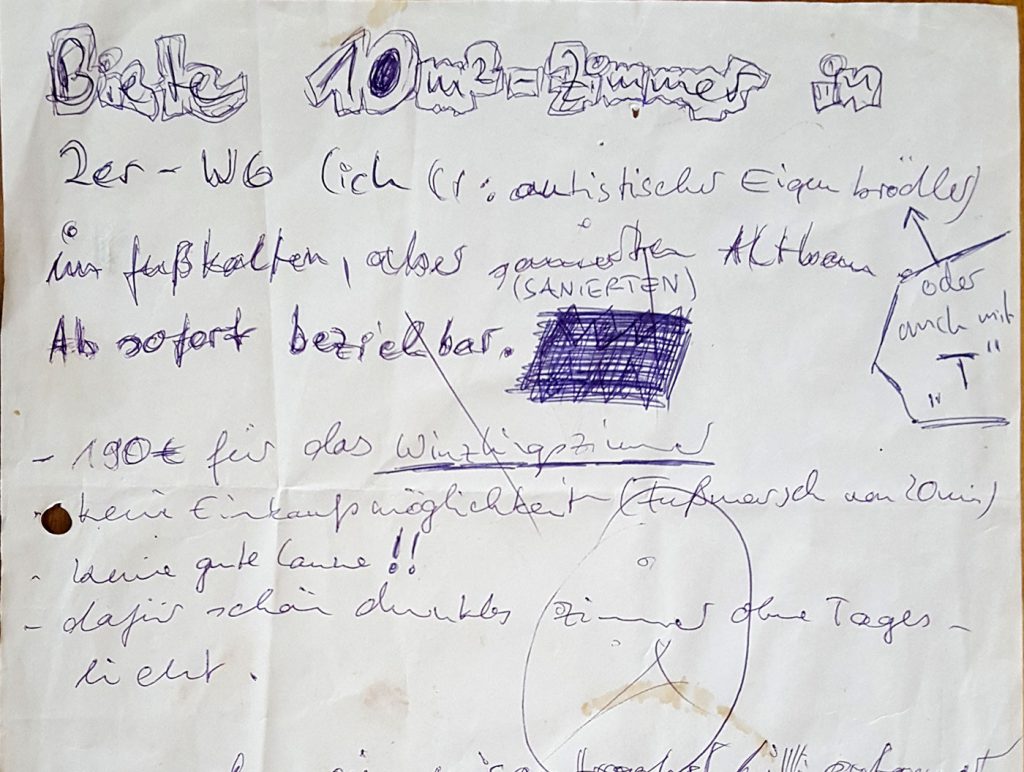

Mit wechselndem Wetter schien der Schimmel im unbewohnten Zimmer überwunden und bald bot sich ein Freund an, dort einzuziehen. Mit seinem verschlafenen Gesicht sah er aus wie eine Mischung aus Sylvester Stallone und Adam Green, dem Sänger der Moldy Peaches. Wir kannten uns ganz gut aus dem Nachtleben der Stadt und ich wurde das Gefühl nicht los, dass er schlicht aus gutem Herzen bei mir einzog. Denn auch er stellte schnell fest, dass das so richtig wohnlich dort nicht ist. Er nutzte diese Schachtel eines Zimmers eher als Abstellraum für seine veranstaltungstechnischen Geräte und weilte die meiste Zeit bei seiner Freundin. Auch er fand irgendwann eine größere Bleibe und ich hing ein lustloses Inserat in der Uni-Mensa aus – regelrecht in Angst vor dem Ansturm möglicher Interessenten. Mir war meine eigene Wohnungssuche immer schon ein Grusel, wie sollte es erst jetzt als Wohnraumanbieter werden? Wenn ich irgendwo sowas las wie „Wir sind keine Zweck-WG“ bewarb ich mich erst gar nicht, weil ich mutmaßte, dass es eine Art Verpflichtung zur Zwangsgeselligkeit in diesen schwarmhaft strukturierten, kumpellaunigen Wohngemeinschaften gab. Die Vorstellung, dort Teil einer real existierenden Sitcom zu sein, deprimierte mich. Viele meiner Freunde und Bekannten wohnten in solchen WGs. Landschaftsökologen, Punks und Pfadfinder, Zimmermänner und -frauen sowie andere Leute, die zwar ebenso wie ich ein Leben neben der bürgerlichen Normalkonfiguration führten, aus Gründen, die für mich mürrischen Menschen damals nicht immer nachvollziehbar waren, aber das Rudelsein sehr schätzten. In meinen düstersten Momenten erschienen mir paradoxerweise genau solche Wohngemeinschaften als ums Eck sehr zweckbedacht. Mein Dasein als Einsiedler hatte letztlich aber den selben Motor: ich wollte kein Leben, das allzu vielen äußeren Zwecken unterlegen war.

Bett in Greifswald, Mitte 2000er

So hatte ich immer Glück und wohnte mit mir fremd bleibenden, streb- und arbeitsamen Leuten zusammen, die sowieso fast immer außer Haus waren oder ich wohnte – mehr so clerksmäßig – mit anderen Vollzeit-Tunichtguten und -Träumern zusammen, die hinter verschlossenen Türen auch für ihre ganz eigenen Schubladen wirkten und werkelten.

Nach einigem Unbill mit meiner maroden Zweiraumwohnung und einem Lichtlbick in den labyrinthischen Verwirrungen der Liebe, zog später dann meine Freundin dort mit ein. Da im Schachtelzimmer der Schimmel und der Trübsinn wieder ihre Sprossen trieben, lebten wir im straßenseitigen Zimmer und auch die Laternen nickten mein neues Lebensglück in von mir unbenannten Gelbtönen leuchtend ab. Mit ihrem Einzug wurde die Wohnung insgesamt heller. Wir verbrachten tolle Stunden mit Freunden in unserer kleinen Küche und auch ich wuchs langsam in eine vielleicht sogar geselligere Natur hinein. Irgendwann wechselten wir – man verpuppt sich über die Jahre ja doch nach und nach zu dem, was wir früher immer richtige Leute nannten – in eine größere Wohnung. Ohne Schimmel. Mit größerer, sonnenreicherer Küche. Hinein in ein höheres, heitereres Weiteres.

Text & Photos: Martin Hiller

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.