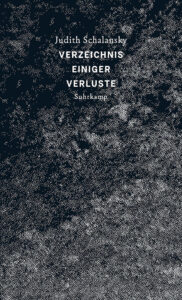

Judith Schalansky – Verzeichnis einiger Verluste (Suhrkamp Verlag, 2018)

Dieser Artikel erschien zuerst am 06. November 2018 im Fleischervorstadt-Blog im Vorfeld der von Martin Hiller moderierten Lesung von Judith Schalansky im Koeppenhaus Greifswald.

Die in Greifswald geborene Schriftstellerin Judith Schalansky wird immer auch über ihre Arbeit als Buchgestalterin wahrgenommen. Der Schriftsatz, die Haptik des Buchumschlags, die Steifigkeit und Laufrichtung des Papiers und sicher auch das die Lesenden umfangende, sonderbare Gefühl der Teilhabe an der – Blatt um Blatt sich fortstrickenden – Aufschlüsselung und Belebung des auf Buchseiten in Glyphen und Zeichen festgehaltenen Textwerts – all das ist für Judith Schalansky gleichwertig zum Textkörper als Speicher aneinandergereihter Chiffren.

Für Judith Schalansky erscheint das Buch, so schreibt sie im Vorwort zu „Verzeichnis einiger Verluste“, als „vollkommenstes aller Medien“. Seine vermeintliche Limitiertheit in der Umrahmung durch zwei Buchdeckel, sieht sie als seine eigentliche Qualität, seinen sinnlichen Vorteil den körperlosen Medien gegenüber. Ein Buch, „in dem Text, Bild und Gestaltung vollkommen ineinander aufgehen“, sei als Kunstform und Medium in der Lage, „wie kein anderes die Welt zu ordnen, manchmal sogar zu ersetzen“.

Judith Schalansky – Verzeichnis einiger Verluste

In dem nun im Suhrkamp Verlag erschienenen „Verzeichnis einiger Verluste“ beschäftigt sich Schalansky mit nicht weniger als Allem und Nichts; mit dem großen Ganzen und – das liegt in der Natur der Sache – auch dem kleinen Bruchstückhaften. Das was als Verlust festgestellt wird, muss schließlich irgendwann mal da gewesen sein, in graduellen Abstufungen für manche mehr, für manche eben weniger.

Schon dem Buchtitel dieses Erzählbandes – „Verzeichnis einiger Verluste“ – wohnt jene fröstelnde Romantik inne, die aus allem heraus strahlt, das mit der Beschäftigung mit Vergangenem zu tun hat.

Die Verzeichnishaftigkeit deutet einen wissenschaftsaffinen Modus und archivarische Akribie an. Dass es hier nur um einige Einträge in ein Katalogbuch von Verlusten gehen kann, erklärt sich von selbst und aus dem grundlegend sisyphoshaften Charakter heraus, den jedes Vorhaben inne hat, das darauf ruht, dass ein Einzelnes sich mit etwas Größerem, oft mit Anhäufungen von mehreren, miteinander in Wechselwirkung stehenden Vielheiten befasst. Genau dieses Befassen mit sich und was dieses sich umgibt, ist gemeinhin eine gängige Methode der Erfassung des eigenen Daseins. Wer durch das Dasein stolpert, kommt – das ist wie beim Schauen eines alten Filmes – nicht umhin, sich mit dem Wegsein, mit dem was war, auseinanderzusetzen. Kurzum: Der Mensch definiert seine Gegenwart immer auch durch Denkung, Deutung und Wiederbelebung von Vergangenem, eventuell sogar Verlorenem.

Der Mensch droht dabei natürlich, sieht er das Größersein seiner Geschichte als er selbst nicht ein, zuweilen wahnsinnig zu werden und sich in den schwarzen Löchern der Selbstverortung zwischen dem was war und ist, und was, oh Hilfe, dann auch noch sein wird, zu verzetteln. Die Kunst kann hierbei lindernd helfen. Die Künste, wie hier die Literatur, haben den Luxus keinen Anspruch auf Vollständigkeit legen zu müssen. Sie dürfen sich, mal irrational, mal konzeptuell, dann wieder vernunftgedrungen, sich selbst formal maßregelnd, andernmals wieder wild und – in einem Sinne von Anregung viral und wirr – sich, als ein vielerlei Modi verschränkendes Vexierbild, den Phänomenen und Dingen; dem was war, ist und dann vielleicht zum Sein wird, nähern. Manchmal kommt die Kunst eben doch besser in die Winkel, in die es Wissenschaft nicht schafft.

Judith Schalansky bringt in ihrem „Verzeichnis einiger Verluste“ alles zusammen: Wissenschaft, sinnlichen Wildwuchs, Prosa, Kunst. Mal plaudert sich ein Protagonist ihrer Erzählung in höchste Höhen kosmologischen Geschwafels, dann stochert eine verdrossene Greta Garbo mürrisch in den Schieflagen ihres Gemüts herum und ein anderes Mal folgen wir den kindlichen Gedanken einer fast Vierjährigen über den Tod und wie sie ihn, als Verlustform des Lebens, zu verstehen versucht. Allem gemein sind darin die Versuche, sich selbst im Spiegel von etwas Vergangenem und Verlorenen, mehr oder weniger bewusst als Verlust empfundenem zu verorten.

In zwölf Erzählungen erbaut Judith Schalansky wortsatte, detailvernarrte, sprachlustige, prosaische Dioramen um unterschiedliche Szenarien auf dem Zeitstrahl der, wenn nicht immer menschlichen, so zumindest von Menschen als Erinnerungscluster gemachte, als Archivarbeit generierte Geschichte.

Katalogisierung des Verlorenen

Die Idee, Verlorenes zu katalogisieren ist natürlich nichts Neues. Seit Anbeginn der Geschichtsschreibung, seitdem der Mensch sein Viechsein einigermaßen in die Zaumzügel seiner eigenen Kultur, des Kultivierens von Tradition und Wissensverwaltung, gelegt hatte; seitdem er – nach Regelung der Grundbedürfnisse – den Luxus der immer ziselierteren Selbst- und Außenreflektion erfand; seitdem Menschen sich selbst also als Teilnehmer im Geschehen um sie herum und – größer noch – als Kanonenkugelreiter auf einem vor-, wie rückwärts schier endlosen Zeitstrahl begreifen, archivieren und verzeichnen sie die Artefakte und Belege ihres eigenen Daseins – angetrieben von der lähmenden Ehrfurcht, echten Furcht und vorsichtigen Sorge vor dem irgendwann dann doch mal Wegsein.

Eifrig häufen Menschen Quittungen und Belege für ihr eigenes Leben an, als Selbstbestätigung und als Wegmarkierung für Nachfolgende. Wie Hunde an Bäume pinkeln, so wollen auch Menschen, wenn nicht unbedingt nur als Drüsensekret errochen, so doch wahrgenommen werden und bedeutend sein – über ihr Wirken, ihr Wesen, über die Weltwissen gewordenen Manifestationen ihrer Wünsche.

Man muss nicht zwingend faktisch oder physisch weg, sondern kann auch einfach verloren in den Mahlströmen der Geschichte; abhanden gekommen im wilden Getriebe der dahinrieselnden Zeit; Opfer der Umwälzung von Trends und Moden geworden sein; statt als eine Markierung in die Geschichte, einfach wie eine ungegossene Blume eingegangen sein – wie jene, ihren Zenit überschritten habende, Greta Garbo bei Schalansky.

Und das – dieses Unbedeutendsein – scheint gerade heute, in Zeiten des ins Unendliche und Bodenlose tendierenden Bedeutungsgewimmels von immer mehr, immer angehäufteren, immer tiefer miteinander verkuppelteren Zeichen, Hashtags und Sinnhaftigkeitsanzeigern, eine bestimmende Sorge, ein Luxusproblem der Menschen zu sein: Der kleine, durch sein öd-analoges Leben leiernde Mensch will doch auch mal unter den Top-Results im digitalen Daten-Feed der Keywords und Kategorien stehen. Wenn doch nur mal ein Ausschnitt aus dem eigenen Leben so viral ginge, wie letztens das Video mit der Ziege und dem Hund … .

Die Mehrung von Daten und Information führt folgerichtig zu einer Immerweiterarchivierung, die mithin verschiedene Fragen zu Systematiken und Ordnungen heraufbringt, womit man letztlich sogar in ethische und moralische Bezirke kommt: was gehört ins Archiv und wenn ja in welches und warum überhaupt genau? Und ist ein gut gehashtagter, nachdenklicher Spruch schon ein halber Wittgenstein oder muss man doch noch mal ran und sich ein ganzes Traktat um den flotten, suchmaschinengerechten Spruch herum ausdenken?

Verlust oder genauer: die Empfindung von Verlust definiert sich immer individuell – als Erinnerung, Erfahrung, als Füllung einer Leerstelle, als Wunsch und Wiederauflebenlassen des Verlorengegangenen in Form eines geistigen Gebildes, als ein auf eine leere Fassung aufgeschraubter Schatten verschiedener Ausleuchtungen. „Letztlich ist alles, was noch da ist, schlichtweg das, was übrig geblieben ist.“, schreibt Schalansky dazu etwas pointierter im Vorwort.

Verlorensein in Katalogisierungen

Klar ist: Verluste definieren sich – als Substraktion – über etwas, das dadurch einen Nachteil erfährt. Sei es faktisch, sachlich, quantitativ, psychisch, physisch, sinnlich oder emotional. Aus seinem Wert als Leerstelle tritt der Verlust dann heraus, wenn diese Leerstelle überfüllt wird – macht sich eventuell sogar selbstständig. Der Verlust wird dann zu seiner Ausdeutung. An die Stelle des Verlorengegangenen tritt Erinnerung, kontextuelle Aufladung, Unschärfe, Mythos.

Jene Leerstellen füllt Judith Schalansky in ihrem „Verzeichnis einiger Verluste“ auf unterschiedlichste Arten literarisch aus. Im prosaischen Umrunden von verlorenen (kultur)historischen Phänomenen, von besagter Greta Garbo, über den ausgestorbenen Kaspischen Tiger, dem versunkenen Insel-Atoll Tuanaki bis hin zum Palast der Republik und einem Gemälde Caspar David Friedrichs, spannen sich Erzählung gewordene Welten in diese lakritzdunklen, langsam leer werdenden Stellen des Weltwissens. Im Buch finden sie ihre Entsprechung als schwarz-auf-schwarz gedruckte Bildseiten, die jeder Erzählung vorangestellt werden – nur erkennbar, schräg ins Licht gehalten: verschieden ausgeleuchtet.

Am Beispiel der nur fragmentweise überlieferten Lyrik der antiken, griechischen Dichterin Sapphos, gelingt Schalansky in einem eher wissenschaftlich-sachlich anmutenden Text – dabei die stil- und sinnbildende Anwendung des Moments der Leerstelle durchdeklinierend – der Spagat von der Literaturwissenschaft zur Liebe: diesem großen, gemeinhin eher schwer zu versprachlichendem, Lücken in die sonst so hehre Ratio meißelnden Wunder zwischen Menschen.

Archivarbeit an der eigenen Gegenwart

Beim Sprechen über derlei schwergewichtige, grundphilosophische Phänomene, beim Abhandeln von großen, denkerisch konstruierten Problemen gerät man schnell – und das ist auch das Schöne daran, da es das schwer erscheinende damit leichter macht – in banal anmutende Bezirke der Äußerungen. Judith Schalansky hat als Schriftstellerin hier den Luxus, diese Phrasen in die Münder der Figuren in ihren Erzählungen zu legen:

In der Erzählung „Enzyklopädie im Walde“ legt sie solcherlei Worte und Überlegungen beispielsweise einfach in den Mund des Protagonisten, einer Figur nach dem 1972 verstorbenen Armand Schulthess, dessen Lebenswerk ein Wald voller, mit gesammelten Wissenstexten beschlagener Schilder war. Ein schrulliger Einsiedler zählt hier – in einer Art Kontaktanzeige – etwas manisch auf, wie gut es seine von ihm dahergewünschte, zukünftige Frau bei ihm wohl haben könne. Hier spricht ein gelehrter Mann, dessen asketisches Grundgemüt („nichts braucht man wirklich, nicht mal das Klo.“) sich trotzdem nicht gänzlich vom banalen, irdischen Getummel zu lösen vermag („Höchstens eine Frau. Ein Hund wäre gut.“). Ein altes Dilemma: die geistige Selbsterkenntnis trennt den denkenden Menschen nicht von seinen körperlichen Trivialitäten und anderen Marotten der Natur.

Diesen kauzigen Denker, der sein ganzes Leben inventarisiert hat und da so durch den Wald seiner Gedanken streift, die in sich selbst anfangs noch geordnet, eben enzyklopädisch und weltgewandt, dann in ihrer biologistisch-verklemmten Egozentrik und schließlich – in lüsternem Gebrabbel – irgendwie wirr, nicht empathisch sind, nimmt Judith Schalansky als eines von zwölf Erzähl-Motiven über die Dimensionen von Verlust und Wegsein, vom daraus letztlich geschürten Verlangen nach Gegenwart und Dasein – die Zustände und die Zwischenwerte zwischen diesem Null und Eins dabei durchmessend.

Mal ist es historisch-faktisch, ein anderes mal schrullig-verquast, dann wieder, in den schönsten Momenten, trocken, kindlich, sicherlich ein Stück weit auch autobiographisch, aus vorsichtigen Kindsgedanken sich dem tiefen Symbolgehalt des Verlusts nähernd.

Zumeist findet ein Transfer statt: vom weltgeschichtlichen Rahmen ausgehend, den der zu verzeichnende Gegenstand eines Verlusts auffächert, webt Judith Schalansky eine erzählerische Übertragung und schreibt sich so vom Großen ins Kleine. Von einem verschollenen Film Friedrich Wilhelm Murnaus gelangt sie so zur unwirsch durch Manhattan staksenden Greta Garbo. Vom Palast der Republik kommt Judith Schalansky so – vom Staat in die Stube – zu einer ebenso kargen, wie einfühlsamen Schilderung eines Alltags in der DDR.

Prosaische Wiederbelebung lexikalischer Leerstellen

Wissenschaftlich anmutende Detailliebe ist in Schalanskys Büchern immer anzutreffen. Diese zweifelsohne rechercheaufwändigen Wortwelten bestimmen ihren literarischen Stil. Aus dem literarischen Behau enzyklopädischen Weltwissens entsteht hier ein Wald prosaischer Dichte. Das Wissenschaftliche kommt hier also nicht ohne das Poetische aus. Beide Bedingen sich. Das eine ist der Anlauf für den gelungenen Sprung in das Andere. Die Verluste der Welt finden hier, jedenfalls einige, erzählerische Wiederbelebung. Im Verzeichnishaftigen findet das prosaische Geschick dabei seinen Grund.

Und eins ist klar: Judith Schalansky macht nichts ohne Grund. Ihre, auch im Sinne von Buchkunst gestaltete Literatur wirkt, gerade im Spiegel von Poetry-Slam-Schaumschlägerei und Twitterliteratur, fast schon altmodisch – und damit technisch schlicht geschickt, letztlich schön.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.